Essen ist weit mehr als nur das, was wir auf dem Teller haben – es ist Teil eines komplexen Systems, das Boden, Wasser, Klima und Gemeinschaften miteinander verbindet. In Berlin denken wir Ernährung neu durch die Brille der Circular Economyein Ansatz, der Kreisläufe schließt, Abfälle reduziert und in jeder Phase Mehrwert schafft.

Bei Circular Berlin sind wir überzeugt: Ernährung hat die Kraft, Zirkularität greifbar, nahbar und umsetzbar zu machen. Sie ist der perfekte Einstieg, um die Systeme zu verstehen, die unser Leben prägen.

Ob du in der Küche stehst, Lebensmittel entwickelst, Felder bestellst, einkaufst, unterrichtest oder einfach neugierig auf Berlin bist – es ist Zeit, Ernährung nicht mehr als gerade Linie zu sehen, sondern als Kreis voller Möglichkeiten.

Weshalb Ernährung den Kern der Circular Economy bildet

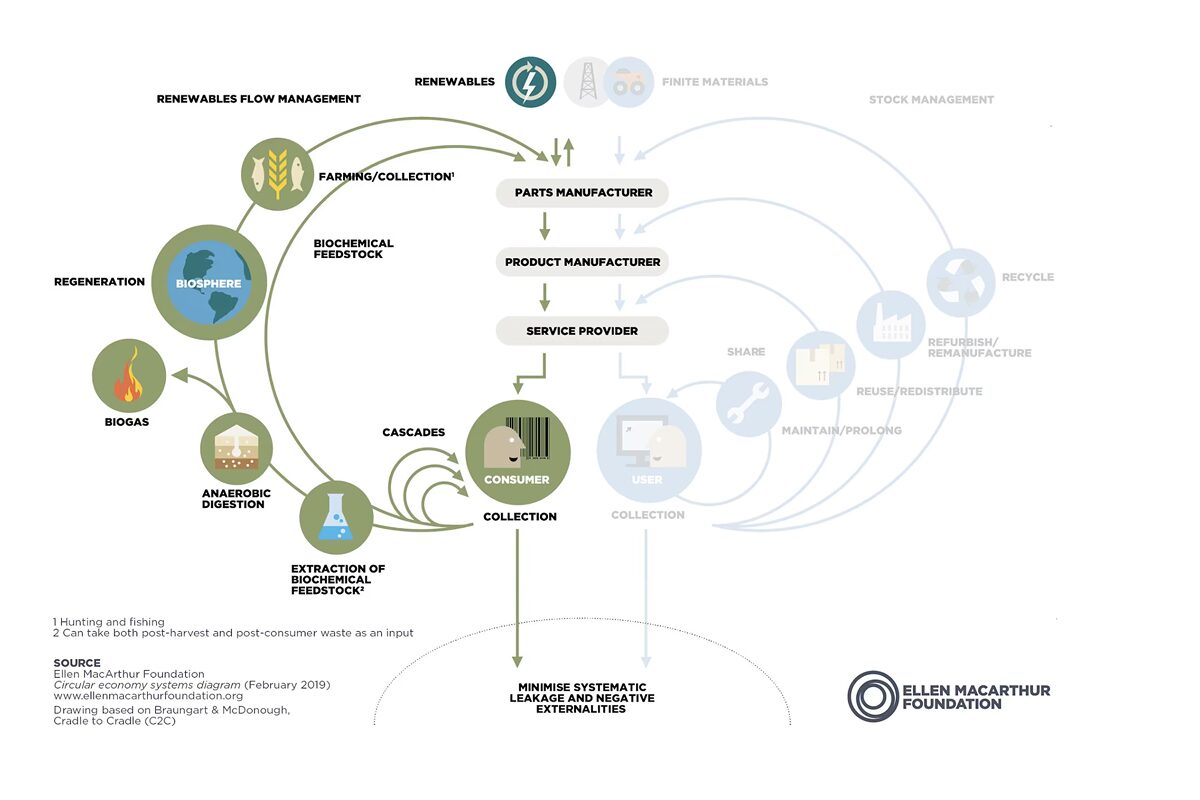

Der Lebensmittelsektor ist ein zentraler Teil der biologischen Kreisläufe. Hier sind Ressourcen wie Boden und Wasser ständig im Einsatz und können sich, wenn wir sie gut bewirtschaften, von selbst regenerieren.

Entlang der Wertschöpfungskette stehen wir jedoch vor großen Herausforderungen.

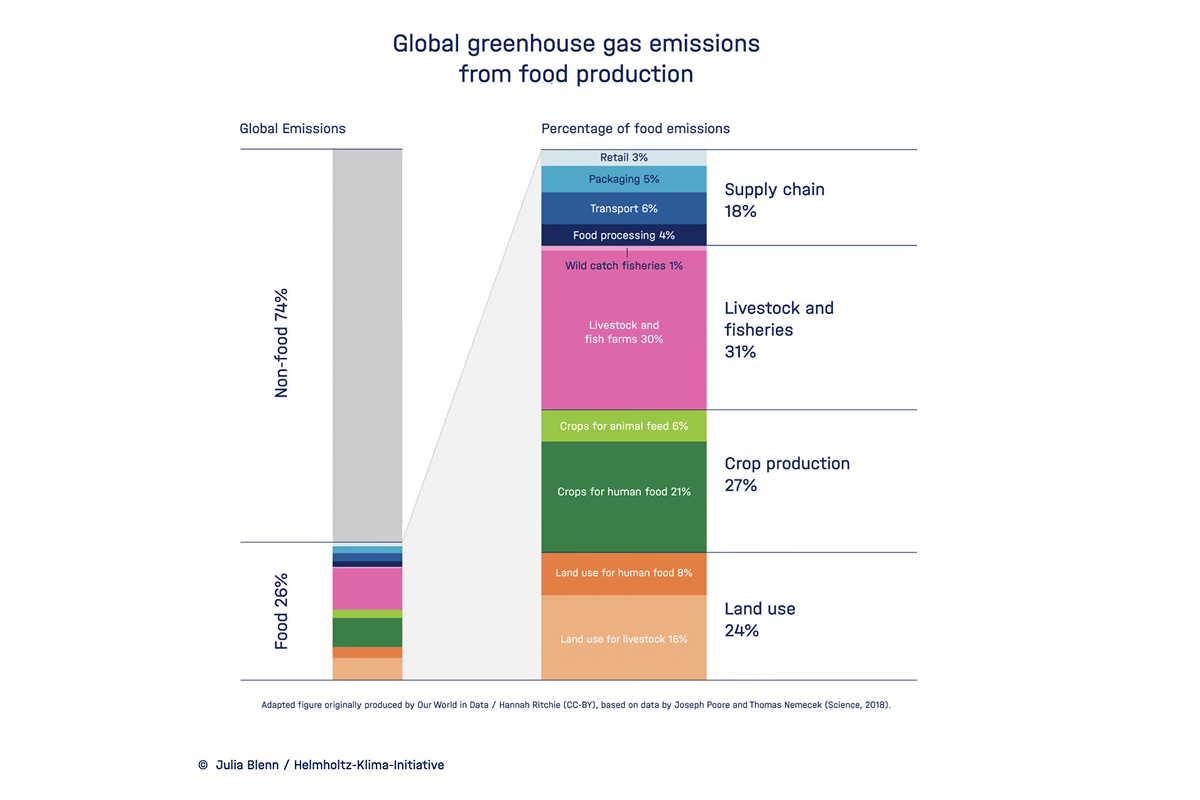

Schon in Landwirtschaft und Anbau führen Monokulturen zu Bodendegradation, Erosion und dem Verlust von Biodiversität. Die Landwirtschaft verbraucht rund 70% des weltweiten Süßwassers und verursacht etwa ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen:Fleisch und Milchprodukte zählen dabei zu den emissionsintensivsten Lebensmitteln.

In Verarbeitung und Beschaffung mangelt es oft an Transparenz in den globalen Lieferketten, denn Herkunft und Arbeitsbedingungen sind schwer nachvollziehbar. Rezepturen setzen häufig auf ressourcenintensive Zutaten, die weit entfernt von ihrem Verbrauchsort produziert werden.

Im Bereich Konsum geht es vor allem um Verschwendung: Weltweit gehen bis zu 40 % aller Lebensmittel verloren oder werden weggeworfen. In Deutschland sind das rund 11 Millionen Tonnen pro Jahr– ein großer Teil davon noch einwandfrei essbar. Gleichzeitig wird nur wenig dafür getan, Nährstoffe über Kompostierung oder Vergärung in den Boden zurückzuführen.

Genau deshalb ist es entscheidend, Prinzipien der Circular Economy in das Ernährungssystem zu integrieren.

Zirkularität in der Ernährung heißt, das System von Grund auf neu zu denken. Die Prinzipien der Ellen MacArthur Foundation principles:

- Mit natürlichen Kreisläufen arbeiten – Böden regenerieren, Biodiversität schützen und Nährstoffe an die Erde zurückführen.

- Lebensmittel nachhaltig gestalten – von vielfältigen Anbausystemen über Upcycling-Zutaten bis hin zu ressourcenschonender Beschaffung.

- Verschwendung in jeder Phase reduzieren – Prävention steht an erster Stelle, gefolgt von Rückgewinnung, Wiederverwendung und Recycling unvermeidbarer Verluste. Weniger Lebensmittelverluste bedeuten: erschwinglichere Preise, resilientere lokale Lieferketten und neue Geschäftsmodelle für Wiederverwendung, Verarbeitung und Upcycling.

- Eine Bioökonomie schaffen – nicht essbare Nebenprodukte in Kompost, Tierfutter oder biobasierte Materialien verwandeln.

Circular Berlins Ansatz: Bildung, die ins Handeln führt

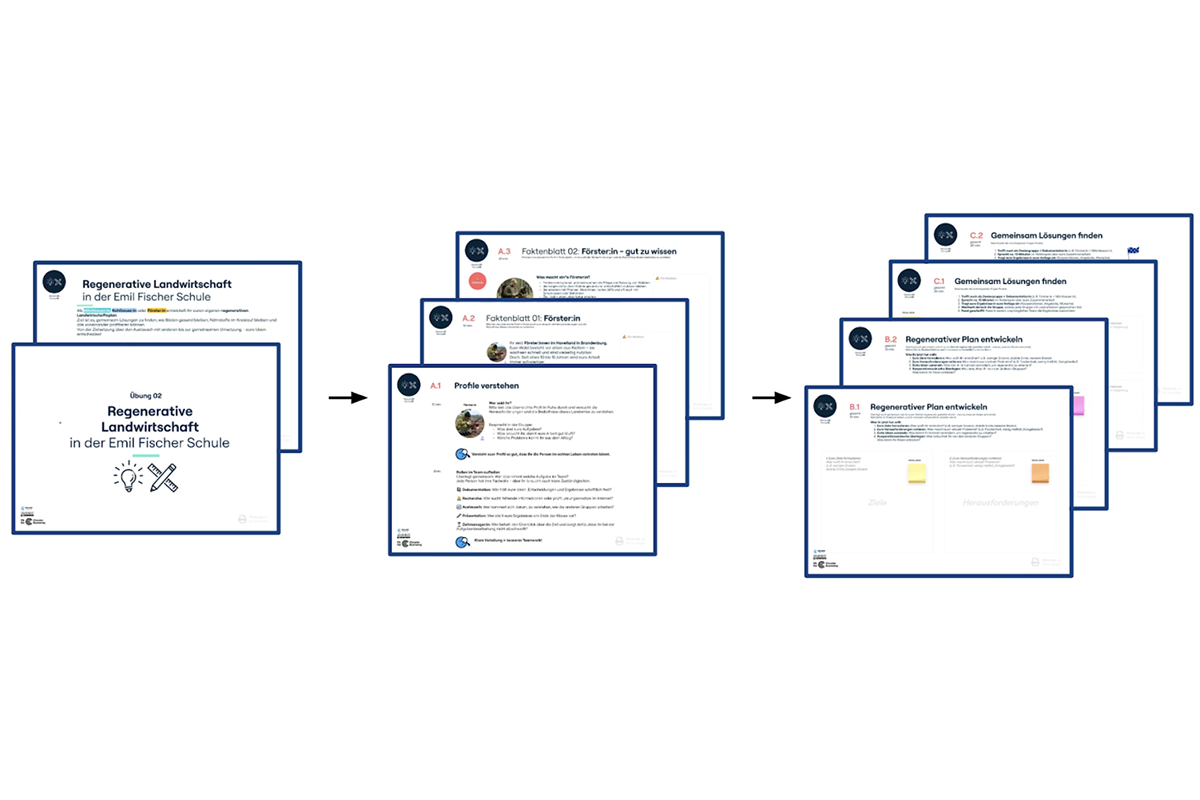

Um Veränderung greifbar zu machen, hat Circular Berlin Fit for Circular Economy ins Leben gerufen – einen vierteiligen Kurs, entwickelt mit der Emil-Fischer-Schule und gefördert durch das MPI-Programm für Wirtschaftsentwicklung des Berliner Senats..

Der Kurs richtet sich an Auszubildende in Gastronomie- und Lebensmittelberufen, doch die Inhalte sind für alle relevant, die das Ernährungssystem mitgestalten:

Modul 1: Einführung in die Circular Economy – Was bedeutet eine zirkuläre Wirtschaft, und wie lässt sich diese Denkweise auf Ernährungssysteme übertragen? Anhand von Beispielen aus anderen Branchen haben wir untersucht, welche Ansätze sich auf Lebensmittel übertragen lassen. Ein Besuch bei Florida Eis– einem Eishersteller, der mit erneuerbaren Energien produziert, auf regionale Zutaten setzt und Emissionen bei Kühlung und Transport senkt – hat dieses Wissen zusätzlich veranschaulicht.

Modul 2: Wertschöpfung durch Landwirtschaft – Wie sichern Bodenfruchtbarkeit, Nährstoffkreisläufe und regenerative Anbaumethoden langfristigen Wert? Hier haben wir lokale Beispiele wie die Melchhofgärtnerei, kennengelernt – ein regenerativer Betrieb, der auf vielfältige Kulturen, minimale Bodenbearbeitung und Kompostierung setzt, um Nährstoffe vor Ort zu halten.

Modul 3: Wertschöpfung durch Beschaffung – Welche Rolle spielt Einkauf für Nachhaltigkeit? Wie beeinflussen bewusste Entscheidungen die gesamte Wertschöpfungskette? Beispiele dafür sind das Café Botanico, das Zutaten in einem Permakulturgarten in Berlin-Neukölln anbaut und so Transportemissionen fast auf null senkt, oder Happa Berlin , das überschüssige Lebensmittel zu saisonalen Menüs upcycelt und so verhindert, dass genießbare Produkte im Müll landen.

Modul 4:Werterhalt nach dem Konsum – Wie tragen Upcycling und Fermentation dazu bei, den Wert von Lebensmitteln zu bewahren und Abfälle zu reduzieren? Welche Strategien verhindern Verluste? Inspirierende Beispiele sind die FREA Bäckerei und das gleichnamige Restaurant– ein veganes Zero-Waste-Konzept, das Küchenabfälle in einem geschlossenen Kompostkreislauf wieder in fruchtbare Erde für die eigenen Lieferanten verwandelt – oder Roots Radicals , ein Berliner Zero-Waste-Unternehmen, das überschüssiges und „unperfektes“ Obst und Gemüse zu Feinkost, Soßen und Würzmitteln verarbeitet und so zeigt, dass Upcycling sowohl köstlich als auch skalierbar ist.

Jedes Modul verbindet Theorie und Praxis – mit konkreten Beispielen, Gruppenarbeit, Fachinput und praktischen Übungen. Die Teilnehmenden setzen sich unter anderem mit folgenden Fragen auseinander:

- Warum zirkuläres Lebensmitteldesign auf dem Acker beginnt, nicht an der Verpackungslinie.

- Weshalb Prävention die wirksamste Strategie gegen Lebensmittelverschwendung ist.

- Wie Unternehmen Verluste bei Ernte und Verarbeitung reduzieren – von Tomaten bis Brot.

- Welche Rolle bioökonomische Lösungen bei unvermeidbaren Nebenprodukten spielen.

Von Bildung zu Systemwandel

Essen ist mehr als Nährstoff oder Geschmack – es ist ein System, ein Wertekanon und ein Netz aus Entscheidungen. Wenn wir zirkuläres Denken in unsere täglichen Ernährungsentscheidungen integrieren, können wir:

- Emissionen senken und Wasser sowie Böden schützen.

- Wert aus Lebensmitteln zurückgewinnen – vor und nach dem Teller.

- Resilienz aufbauen in Zeiten von Klima- und Wirtschaftskrisen.

Circular Berlins Arbeit in der Ernährungskommunikation ist ein Anfang – und eine offene Einladung. Ob als Koch/Köchin, Einkäuferin, Gründerin oder Community-Organisator*in: Jede und jeder kann dazu beitragen, die lineare Lebensmittelkette in ein zirkuläres Ernährungssystem zu verwandeln.

Lasst uns Ernährung neu denken. Lasst uns Werte bewahren. Lasst uns Berlin zirkulär gestalten.