Reparatur als urbane Schlüsselfrage

Elektrische und elektronische Geräte gehören heute zu den größten Materialströmen in Städten. Allein in Berlin wurden rund 23,516 tons entsorgt. Viele Produkte haben nur noch kurze Nutzungszeiten, während Reparaturen oft als zu kompliziert oder zu teuer wahrgenommen werden. Dabei steckt in Reparatur enormes Potenzial: Sie spart Ressourcen, schafft lokale Arbeitsplätze und stärkt die gesellschaftliche Teilhabe.

Trotzdem bleibt die Reparaturinfrastruktur fragmentiert, schwer zugänglich und für viele unsichtbar. Reparatur ist jedoch weit mehr als ein Randthema. Sie zeigt sehr konkret, wie urbane Transformation durch Räume, Technologien und Zusammenarbeit über Sektoren hinweg praktisch funktionieren kann.

Im Projekt Tech & Spaces for Circular Economy dienen zirkuläre Elektronikprodukte als Anwendungsbeispiele aus der Praxis. Hier wird deutlich, wie Technologien und Infrastrukturen zirkuläre Lösungen ermöglichen und welche Rolle Reparatur beim Aufbau einer urbanen Kreislaufwirtschaft spielt.

Elektronik als Testfeld für Kreislaufwirtschaft

Die Reparaturwirtschaft zeigt exemplarisch, worum es im Projekt Tech & Spaces project geht: Wie lassen sich Räume, digitale Werkzeuge und Beteiligte aus unterschiedlichen Sektoren so verbinden, dass Zirkularität nicht abstrakt bleibt, sondern im Alltag funktioniert?

Elektronik eignet sich dafür besonders gut. Sie sind essentiell für unsere digitale Gesellschaft und gleichzeitig einer der problematischsten Materialströme. Geräte bestehen aus komplexen Materialmischungen, die schwer zu trennen sind und spezialisierte Prozesse erfordern. Reparatur verbindet Technologie, Infrastruktur und Zusammenarbeit und macht deutlich, wie wichtig Interaktion ist, um Kreisläufe zu schließen.

Berlin bringt dafür gute Voraussetzungen mit: engagierte Zivilgesellschaft, vorhandenes Know-how und eine lebendige Reparaturszene. Gleichzeitig bremsen mangelnde Sichtbarkeit, zersplitterte Strukturen und eingeschränkter Zugang die Entwicklung.

Innovationen, die Elektronik zirkulär denken

Neue Technologien eröffnen Möglichkeiten, elektronische Produkte so zu gestalten, dass sie repariert und wieder in zirkuläre Systeme integriert werden können. Optik, Photonik und Materialwissenschaften ermöglichen präzise Analysen, neue Demontagetechniken und die Wiederverwendung von Bauteilen. Sie schaffen die Grundlage dafür, Produkte von Anfang an so zu designen, dass sie in reversible Systeme passen.

In global vernetzten Lieferketten sind optische Messtechniken unverzichtbar, um Materialflüsse nachzuverfolgen. Photonik erlaubt eine gezielte Nachbearbeitung von Materialien und Komponenten. Materialwissenschaften entwickeln Methoden, die das Zerlegen und Wiederzusammenbauen von Produkten erleichtern. Mit seiner starken Forschungslandschaft ist Berlin-Brandenburg gut aufgestellt, solche Technologien voranzutreiben.

- Reversible Klebstoffe, die sich durch bestimmte chemische Prozesse wieder lösen lassen und so eine spätere Demontage ermöglichen.

- Laserbasierte Verfahren, wie sie Repoot entwickelt, mit denen sich gesprungene Glasabdeckungen von Smartphone-Displays entfernen lassen, ohne funktionierende Teile zu beschädigen.

Solche Innovationen verbinden technischen Fortschritt mit ganz praktischen Vorteilen für Reparatur, Wiederaufbereitung und Recycling.

Learnings aus dem Workshop

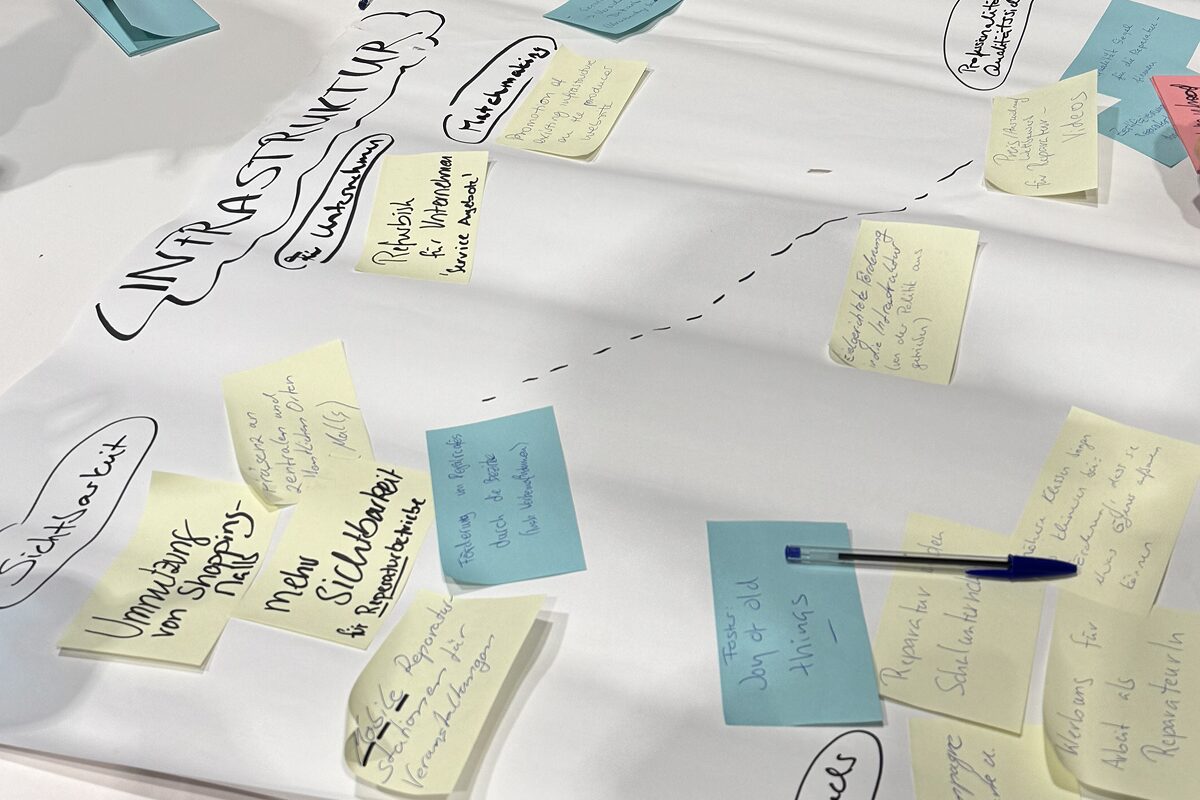

Im Circular-Electronics-Workshop wurde genau diese Schnittstelle zwischen Technologie, Praxis und Zusammenarbeit erprobt. Drei Arbeitsgruppen beleuchteten nacheinander verschiedene Aspekte der Elektronikreparatur, entwickelten konkrete Ideen und machten zugleich systemische Lücken sichtbar.

Circular Berlin übernahm dabei eine zentrale Rolle: die verschiedenen Beteiligten zusammenzubringen, Diskussion und Kooperation zu ermöglichen und die Sichtbarkeit des Ökosystems zu erhöhen.

Wie Reparatur Teil des urbanen Alltags werden kann

Aus der Perspektive von Tech & Spaces gibt es drei zentrale Hebel, damit Reparatur von einer Nischenaktivität zu einer strukturellen Säule der zirkulären Stadt werden kann:

Städtische Räume und physischer Zugang

Reparatur wird erst dann Teil des Alltags, wenn sie sichtbar und in der Stadt leicht zugänglich ist. Über Reparaturshops in der Fläche, direkten Zugang im Einzelhandel, Pop-ups, dezentrale Hubs oder Werkstätten in Nachbarschaftszentren und Bibliotheken sinken die Einstiegshürden. Die Stadt selbst kann als Enabler wirken, indem sie Räume für Reparatur bereitstellt oder diese in bestehende Orte wie Schulen, Volkshochschulen oder Community Spaces integriert. Sichtbarkeit im öffentlichen Leben ist entscheidend, damit Reparatur nicht auf einen kleinen Kreis beschränkt bleibt.

Digitale Infrastruktur und Technologien

Technologie ist der Hebel, um Reparatur skalierbar, effizient und vernetzt zu machen. KI-gestützte Diagnosetools können Fehler schneller erkennen, Open-Source-Plattformen bieten Anleitungen, Ersatzteildaten und Austauschmöglichkeiten. Digitale Produktpässe oder QR-Codes schaffen Transparenz über Reparierbarkeit und Ersatzteilverfügbarkeit. Solche Instrumente verknüpfen die Akteure des Ökosystems und machen Reparatur leichter auffindbar und planbarer. Die Stadt kann hier als digitaler Connector agieren, indem sie Plattformen unterstützt und Zugänge bündelt.

Kompetenzen und Zusammenarbeit

Ohne Wissen und Fähigkeiten bleibt Reparatur ein Nischenthema. Repair Literacy sollte früh in Schulen und Ausbildungsprogrammen vermittelt und durch offene Lernorte oder generationenübergreifende Initiativen weiterentwickelt werden. Gleichzeitig braucht es stärkere Verbindungen zwischen Reparaturbetrieben, Zivilgesellschaft, Forschung und Industrie. Erst wenn Wissen geteilt und Netzwerke gestärkt werden, kann Reparatur echte Wirkung entfalten.

→ Was die drei Hebel gemeinsam zeigen

Die drei Dimensionen (Räume, Technologien, Kompetenzen) zeigen, dass nur ein abgestimmtes Maßnahmenpaket den Aufbau einer urbanen Reparaturökonomie ermöglicht. Dafür braucht es politische und wirtschaftliche Anreize, verlässliche Infrastrukturen wie Ersatzteillager und Informationsplattformen sowie gezielte Bildungs- und Weiterbildungsangebote - sowohl für Selbstreparierende als auch für Fachkräfte.

Hürden auf dem Weg zur Reparaturstadt

Der Workshop hat gezeigt, wo die größten Hindernisse liegen:

- Reparaturbetriebe sind bislang kaum vernetzt, und Nutzerinnen und Nutzer haben oft keinen Überblick über bestehende Angebote.

- Hersteller haben wenig Anreiz, reparaturfreundlich zu designen. Viele sitzen im Ausland oder haben ihre Hauptsitze außerhalb Europas, was lokale Einflussmöglichkeiten begrenzt.

- Damit Anreize wirken, braucht es Regulierung und politische Impulse auf deutscher und europäischer Ebene.

Von der Reparatur zur Kreislaufkultur

Reparatur ist mehr als ein Service. Sie ist ein soziales, technologisches und räumliches Experiment und ein greifbarer Einstiegspunkt, um die zirkuläre Stadt von unten aufzubauen.

Der Use Case Circular Electronics macht sichtbar, wie Transformation konkret funktionieren kann: Akteure aus Handwerk, Forschung, Zivilgesellschaft und Politik entwickeln gemeinsam Lösungen, testen neue Technologien und schaffen Netzwerke, die weit über einzelne Initiativen hinaus wirken. Dadurch wird Reparatur zum Bindeglied zwischen innovativer Technologie, urbaner Infrastruktur und gesellschaftlicher Praxis.

Die Vision ist klar: Wenn Reparatur im Alltag funktioniert, wenn sie zugänglich, sichtbar und verlässlich wird, dann ist die zirkuläre Stadt keine Utopie mehr, sondern Realität. Circular Electronics zeigt, dass die Voraussetzungen dafür vorhanden sind: Know-how, Engagement und erste Ansätze für tragfähige Infrastrukturen. Was jetzt zählt, ist diese Ansätze zu verstetigen und in eine koordinierte Gesamtstrategie einzubetten.

Damit wird Reparatur nicht länger Ausnahme, sondern Bestandteil einer inklusiven, zukunftsgerichteten urbanen Gesellschaft. Und sie liefert ein Modell, das auch für andere Sektoren und Städte relevant ist: Wer Reparatur stärkt, öffnet den Weg in eine Kreislaufkultur, die ökologischen, sozialen und ökonomischen Mehrwert gleichermaßen schafft.